A pesar de contar desde hace más de 400 años con un registro sísmico en el país, un alto porcentaje de la población está ubicada en zonas de riesgo.

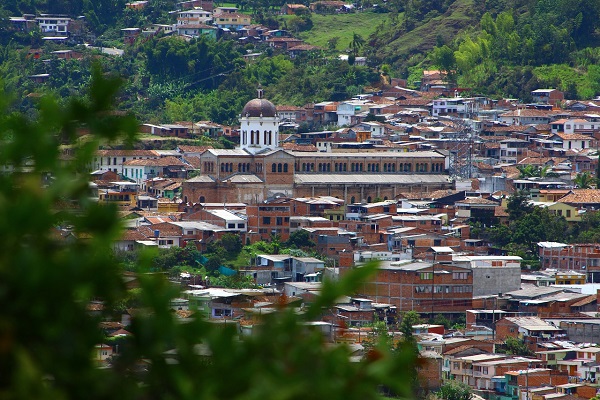

Ríosucio Colombia / Pixabay

Ríosucio Colombia / Pixabay

Colombia es un país que se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, pues en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramericana.

La interacción continua entre las placas Nazca y Suramericana, que se mueven y chocan entre sí, ha producido la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas. Según la Teoría de la Tectónica de Placas, la superficie terrestre es como trozos de cascaron de huevo, los cuales de acuerdo con la Teoría de la Deriva Continental, permanecen en constante movimiento sobre el magma (masas de rocas fundidas del interior de la Tierra u otros planetas).

Los países ricos en placas tectónicas suelen ser altamente sísmicos y volcánicos como Chile, México, Colombia o el caso de Japón que cuenta con 4 placas tectónicas confluyendo. Estas placas al estar en constante movimiento, hace que la energía se vaya acumulando y que en algún momento se tenga que liberar. En especial, la sismicidad en Colombia está relacionada con la actividad en la zona de subducción del pacífico colombiano y en las fallas geológicas activas del país. Una de las zonas con mayor concentración de eventos sísmicos en Colombia es el “Nido sísmico de Bucaramanga”, con epicentros ubicados en la zona de la Mesa de Los Santos en Santander.

En el informe del Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, elaborado por el Banco Mundial y el Global Facility for Disaster Reduction and Recovery - GFDRR, estimaron que el 86% de la población está expuesta a una amenaza sísmica alta y media en el país.

Los dos últimos fuertes terremotos en el país ocurrieron en 1983 en Popayán, del cual se generó la adopción del primer código nacional de edificios sismorresistentes en 1984 y el de Armenia en enero de 1999, el cual afectó la región cafetera central de Colombia (Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Tolima) y lo convirtió en uno de los desastres más impactante de la historia colombiana reciente. La última versión del código es del 2010 y a la fecha se encuentra en actualización.

Además de los riesgos de terremoto, el Cinturón de Fuego del Pacífico expone al país a riesgos de erupción volcánica. Existen 15 volcanes activos dispersos a través de la Zona Volcánica Norte del Cinturón Volcánico de los Andes, donde se concentra gran parte de la población y actividad económica de Colombia.

Por otra parte, las extensas costas colombianas también representan riesgos significativos. La costa Caribe en el noreste y la costa Pacífico en el oeste, están expuestas a inundación por tsunamis. Sin embargo, el riesgo por este fenómeno es más pronunciado a lo largo de la costa Pacífica, debido a la influencia del Cinturón de Fuego del Pacífico, mientras que es un grado menor en la costa Caribe, donde las placas del Caribe y Suramérica convergen. De hecho, ya en 1979 ocurrió un tsunami en Tumaco, a causa de uno de los movimientos telúricos más fuertes que ha sacudido al país.

Catorce6 consultó a Viviana Dionicio, coordinadora de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, quien indicó que los daños ocasionados por los sismos dependen de varios factores como por ejemplo, la magnitud, es decir, la energía que se libera durante el fenómeno. De igual modo, el tipo de terreno donde están ubicadas las construcciones, ya que si los tipos de suelos son blandos o duros, hace que las ondas se puedan amplificar. No obstante, la experta señaló que el factor más relevante es el diseño estructural y arquitectónico de las construcciones.

Si bien los sismos no se pueden predecir, lo que sí hace el SGC es tratar de evaluar dónde se han producido y dónde se pueden volver a generar, con qué tipos de magnitudes, las fuentes más probables, entre otras. La coordinadora señala que “lo que se estudia son los sismos históricos, cómo estos se propagan al interior de la tierra, es decir, cómo las ondas viajan al interior en diferentes tipos de terreno y de ahí determinamos, a través de diferentes ecuaciones y valores numéricos cómo es la amenaza sísmica del país, como las áreas que están más propensas a tener mayores aceleraciones o vivir mayores sismos en un determinado momento, de allí se desprende el mapa de amenaza sísmica, disponible en la página web del SGC.”

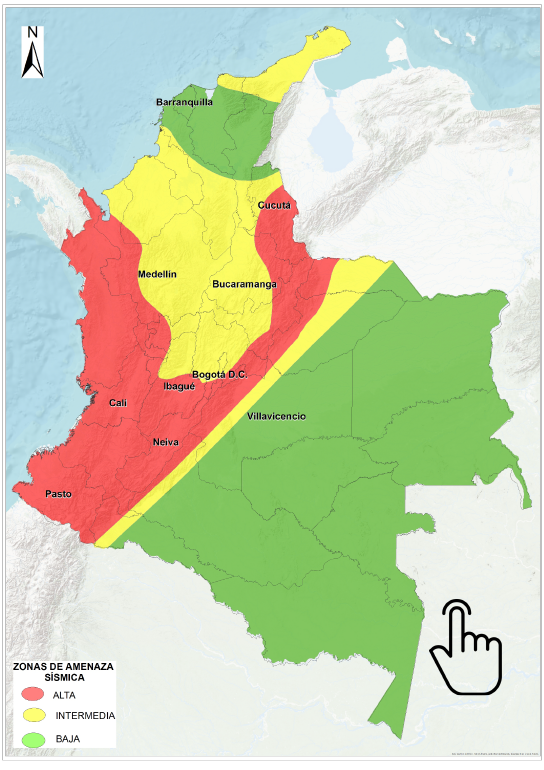

Mapa de zonas con mayor amenaza sísmica

De acuerdo al SGC, la amenaza sísmica es la probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos y de movimientos de terreno que estos pueden generar para un sitio particular en un periodo de tiempo determinado. En ese sentido, para conocer dónde se pueden generar los sismos, se deben identificar las fallas geológicas activas y registrar la información sísmica a nivel histórico e instrumental en el país.

El resultado de este análisis, se puede plasmar en el mapa Zonas de Amenaza Sísmica en Colombia elaborado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, en el cual se puede observar entre otros, que el territorio colombiano presenta diferentes niveles de amenaza sísmica (alta, intermedia y baja) y que aproximadamente el 83% de la población nacional, está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta.

Zonas de amenaza sísimica en Colombia / SGC

Zonas de amenaza sísimica en Colombia / SGC

Las fallas que preocupan en el país

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica Argentino –INPRES, una falla es una fractura o zona de fracturas de la corteza terrestre acompañada por el movimiento de los bloques rocosos paralelos a la fractura.

Cuando la actividad en una falla es repentina y brusca, se puede producir un gran terremoto, provocando incluso una ruptura en la superficie terrestre. Estas fallas se mueven cíclicamente, es decir, tienen un periodo de retorno que es el tiempo que ocurre entre movimientos. Este mismo Instituto señala que se considera que una falla es activa ya sea cuando ha tenido movimientos históricos, por ejemplo en los últimos 10.000 años, o bien en su pasado geológico reciente, considerando los últimos 500.000 años.

Si bien las fallas que sufren desplazamientos cuando sucede un terremoto son activas, no todas las fallas activas generan terremotos, algunas son capaces de moverse asísmicamente, es decir sin que esté asociada a ninguna actividad sísmica. Según lo señala Viviana Dionicio, desde el SGC, se trata de evaluar cómo se genera un sismo y cómo es la ruptura que se da cuando tiembla, ya que el sismo no es un punto sino dos bloques en contacto que están en movimiento y que que generan esta ruptura.

“Tratamos de entender cuáles son los periodos de retorno, pero nuestra historia sísmica instrumental es relativamente corta, tratamos de entender el pasado con documentos para ver cuál es ese tiempo de retorno, pero los tiempos geológicos son bastante grandes. Es como cuando se dice que va a llover, a veces ocurre y a veces no”. señala.

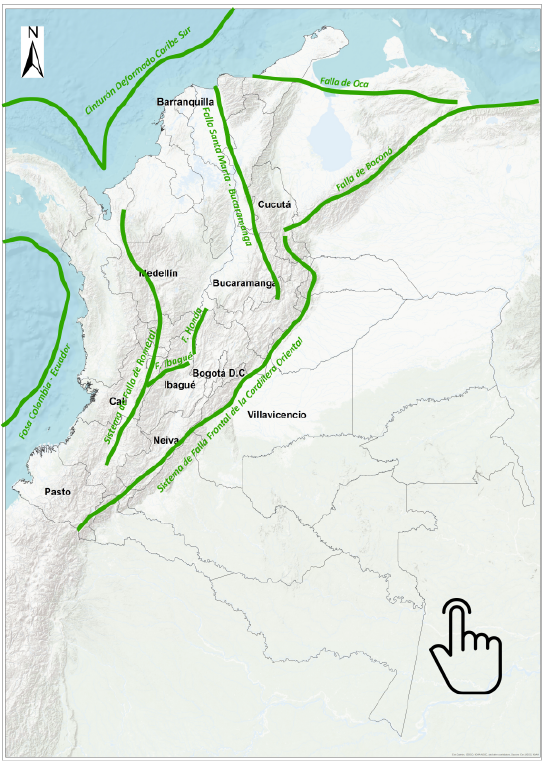

Principales sistemas de fallas geológicas activan en Colombia / SGC

Principales sistemas de fallas geológicas activan en Colombia / SGC

En Colombia los sistemas de fallas más importante se desarrollan casi paralelamente a las cordilleras. Los más importantes son:

● Falla de Murindó Atrato afecta a los departamentos del Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.

● Falla de Romeral atraviesa los departamentos de Nariño, Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena.

● Falla del Cauca recorre los departamentos de Nariño y Cauca.

● Falla de Palestina cruza los departamentos de Tolima, Caldas, Antioquia y Bolívar.

● Falla de Santa Marta-Bucaramanga afecta a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, Cesar y Magdalena.

● Falla Guaicaramo (Cordillera Oriental) cruza los departamentos del Meta, Cundinamarca, Boyacá y Arauca.

● Falla de Ibagué, cruza la cordillera central, el valle Medio del Magdalena y parte de la cordillera Oriental.

● Falla de Oca: pasa a través de los departamentos de Cesar y la Guajira.

● Sistema de fallas de Vianí.

● Falla de Cimitarra.

En Bogotá tembló de manera importante tres veces en los años 1785, 1827 y 1917. Estos sismos se originaron en la falla de la cordillera oriental de Guaicaramo ubicada a 40 km de la ciudad. Por su parte, la falla Algeciras, de Usme, Honda e Ibagué representan una fuerte influencia en la región catalogando la zona como de amenaza sísmica intermedia. En otro caso, una ruptura a lo largo de un ramal de la falla de Romeral generó el 31 de marzo de 1983, el sismo de Popayán.

El mapa de intensidades máximas observadas para Colombia del SGC, ilustra las intensidades máximas observadas para Colombia. En este se puede apreciar los efectos experimentados a causa de los sismos históricos en el país según la intensidad, para el cual se tomaron 2.080 puntos, de 843 sitios para 73 sismos significativos ocurridos entre 1644 y 2013.

Según el SGC, las regiones donde se han presentado intensidades bajas han sido Caribe, Orinoquía y Amazónica. De igual manera, se observan zonas de baja intensidad al norte del departamento de Cundinamarca y Boyacá y sur del Cauca. Los grados de intensidad 6 y 7 que corresponden a intensidad moderada con daños perceptibles, resultaron en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental, en áreas de los departamentos de Santander y Antioquia y parte de la región Pacífica incluyendo a Cali y Quibdó.

Los grados de intensidad que causan daños severos y de destrucción (8-10) resultaron en el eje cafetero, Norte de Santander, Huila y litoral pacífico de Nariño y Cauca. Ciudades como Bogotá, Cali y Santa Marta se encuentran dentro de la zona de intensidad 6 – 7. Según la entidad, este hecho se puede atribuir a la influencia de numerosas intensidades bajas en poblaciones cercanas a esas ciudades.

Sismicidad histórica en el país

Según los datos del Servicio Geológico Colombiano, desde 1644 los eventos históricos de mayor intensidad en el país se encuentran distribuidos como se observa a continuación:

Registro histórico de terremotos en Colombia

Terremoto en Honda, magnitud 6,2 grados en la escala de Richter

Junio 16, 1805

Saldo de muertes estimado: 100

Terremoto en Cúcuta, magnitud 7.5

Mayo 18, 1875

Saldo de muertes estimado: 3000

Terremoto en Bogotá, magnitud 6.7

31 de agosto de 1917

Terremoto en la frontera con Ecuador, magnitud 6,3 y 6,7 grados en la escala de Richter

15 y 16 de agosto, 1968

70.000 afectados entre víctimas mortales y heridos, en ambas naciones.

Terremoto en Tumaco, magnitud 7,6 grados en la escala de Richter

19 de enero, 1958

Saldo de muertes estimado: 100

Terremoto en Tumaco, magnitud 8,1 grados en la escala de Richter

12 de diciembre, 1979

680 muertos, más de 100 personas desaparecidos y más de 80.000 damnificados.

Terremoto de Popayán, magnitud 5,5 grados en la escala de Richter

31 de marzo, 1983

Saldo de muertes estimado: 300

5.5 grados de magnitud que devastó a Popayán en 1983, causando 300 muertes y cerca de 410 millones de dólares en daños

Terremoto de Armenia, magnitud 6,1 grados en la escala de Richter

25 de enero, 1999

Saldo de muertes estimado: 1.200

Pérdidas económicas de cerca de 1.8 billones de dólares

Cómo prepararse

Según The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), las áreas de Colombia más amenazadas son las montañas densamente pobladas de los Andes, desde la parte suroccidental hasta la parte nororiental del país, así como las áreas costeras del noroccidente, donde está concentrada la mayor parte de la población y los centros económicos importantes del país.

En ese sentido, esta organización sugiere que las decisiones de planificación, el diseño de proyectos inmobiliarios y los métodos de construcción deben tener en cuenta un nivel de peligro elevado de terremoto para el país. Sugiere que es fundamental obtener y mantener actualizada la información técnica detallada, buscar garantizar el acceso a servicios públicos en caso de un evento así como la implementación de gestión del riesgo y emergencias.

Parte de esta gestión incluyen las actividades y planes de prevención, contingencia, evacuación y recuperación con el fin de reducir o evitar pérdidas económicas y de vidas en eventos catastróficos de los cuales el país ya ha sido testigo.

Por ejemplo, el terremoto de Armenia, ocasionó la pérdida y destrucción de un tercio de viviendas locales y muchas iglesias históricas. Más del 60% de las edificaciones fueron destruidas debido a la vulnerabilidad de los terrenos, lo que llevó a analizar las normas de construcción y ejercer autoridad desde las curaduría urbanas.

Según el estudio Evaluación de la gobernanza del riesgo en Colombia realizado por la OCDE, para el caso de Armenia, el colapso de varios hospitales empeoró la capacidad de lidiar con un desastre de tal magnitud, reduciendo la asistencia disponible para las personas lesionadas. La afectación de la infraestructura crítica, como de transporte y comunicaciones, complicó aún más los esfuerzos de respuesta al desastre.

Este mismo estudio, incluye la creación de herramientas digitales y los estudios de microzonificación sísmica como parte de la gestión del riesgo sísmico debido a que contribuyen a determinar la respuesta dinámica de los suelos por la actividad sísmica regional así como a responder si en determinado lugar va a temblar, por qué va a temblar y qué consecuencias tendría este movimiento.

En Bogotá, el Decreto Distrital 523 de 2010 adopta la Microzonificación Sísmica de Bogotá D.C. , para definir parámetros de sismo resistencia para el diseño y análisis de edificaciones.

“Las grandes ciudades tienen su microzonificación sísmica donde detallan cómo deben ser las construcciones en los diferentes puntos de la urbe y se aboga a la ética de construcción de las constructoras, arquitectos, para que se cumplan todos estos parámetros, ya que eso es lo que permite salvar vidas”, señala Dionicio. Todo el conocimiento de las fuentes sísmicas del terreno y de las atenuaciones, son insumo para la gestión del riesgo, haciendo que los códigos sean adecuados y que a su vez las construcciones resistan los sismos.

Estragos de un terremoto / Pixabay

Estragos de un terremoto / Pixabay

El SGC hace parte de la gestión del riesgo desde el área del conocimiento, ya que entrega insumos como el mapa de amenaza sísmica nacional, el cual indica las zonas de Colombia donde existe mayor amenaza y esto se incluye en el Código de Construcción de sismorresistencia. Con base en esto, le compete a las curadurías expedir licencias para el ejercer el cumplimiento.

El SGC cuenta con un sistema de mapas e informes históricos y en tiempo real al cual pueden acceder la ciudadanía y las autoridades, para la toma de decisiones en materia de prevención y/o actuación frente a desastres. (https://www2.sgc.gov.co/sismos/sismos/ultimos-sismos.html)

Según Dionicio, “todos hacemos parte de la gestión del riesgo y debemos estar preparados para un antes, durante y después, teniendo en cuenta diferentes parámetros y acercamientos desde el rol que cada persona desempeña.” La coordinadora advierte que las actuaciones de un ciudadano común implica el conocer cómo es la construcción en la que permanece, contar con un plan de evacuación y conocer si la vivienda es sismorresistente.

Cuando inicia un sismo, si la persona se encuentra en una construcción sismorresistente, debería permanecer allí, porque es un lugar seguro, previendo estar lejos de vidrios o elementos que se puedan caer. Una vez termine el sismo recomienda la experta del SGC hacer una evacuación para evitar ocasionar caos, aconsejando además tener siempre a la mano un kit de emergencia, establecer un punto de encuentro familiar, no evacuar por ascensores, no ubicarse bajo los marcos de las puertas y si se encuentra en zona costera, estar alerta a las señales en caso de tsunami.